Fuga da mão de obra: debandada de brasileiros para o exterior atinge recorde

Nunca houve tanta gente morando fora – e nunca o desejo de sair do país foi tão alto. Sem perspectivas de melhora nessas estatísticas, o Brasil acaba perdendo talentos importantes. E isso pode ser devastador para a economia.

O ano de 2021 deve ser um marco simbólico para o Brasil – será a primeira vez em quase duas décadas que o número de jovens (entre 15 e 29 anos) não chegará à marca de 50 milhões, segundo projeções do IBGE. Esse patamar foi atingido pela primeira vez em 2002, e, em meados da década de 2010, o país abrigou mais jovens do que jamais teve na história. E que, em condições normais de temperatura e pressão, jamais terá: nos próximos 40 anos, com a queda na taxa de natalidade, prevê-se que o número de brasileiros jovens caia em um quarto; no fim do século, à metade.

Economistas e estatísticos analisam esse dado de perto por um motivo crucial: é a população jovem que passará as próximas décadas trabalhando e gerando riqueza para o país, já que idosos, em geral, não são economicamente ativos. Representam custos para o Estado. É em períodos com muitos trabalhadores jovens ativos que os países têm suas melhores oportunidades para crescer – e o Brasil começa a perder essa oportunidade em meio a uma crise econômica que já se arrasta por sete anos, sem perspectiva de melhora no horizonte.

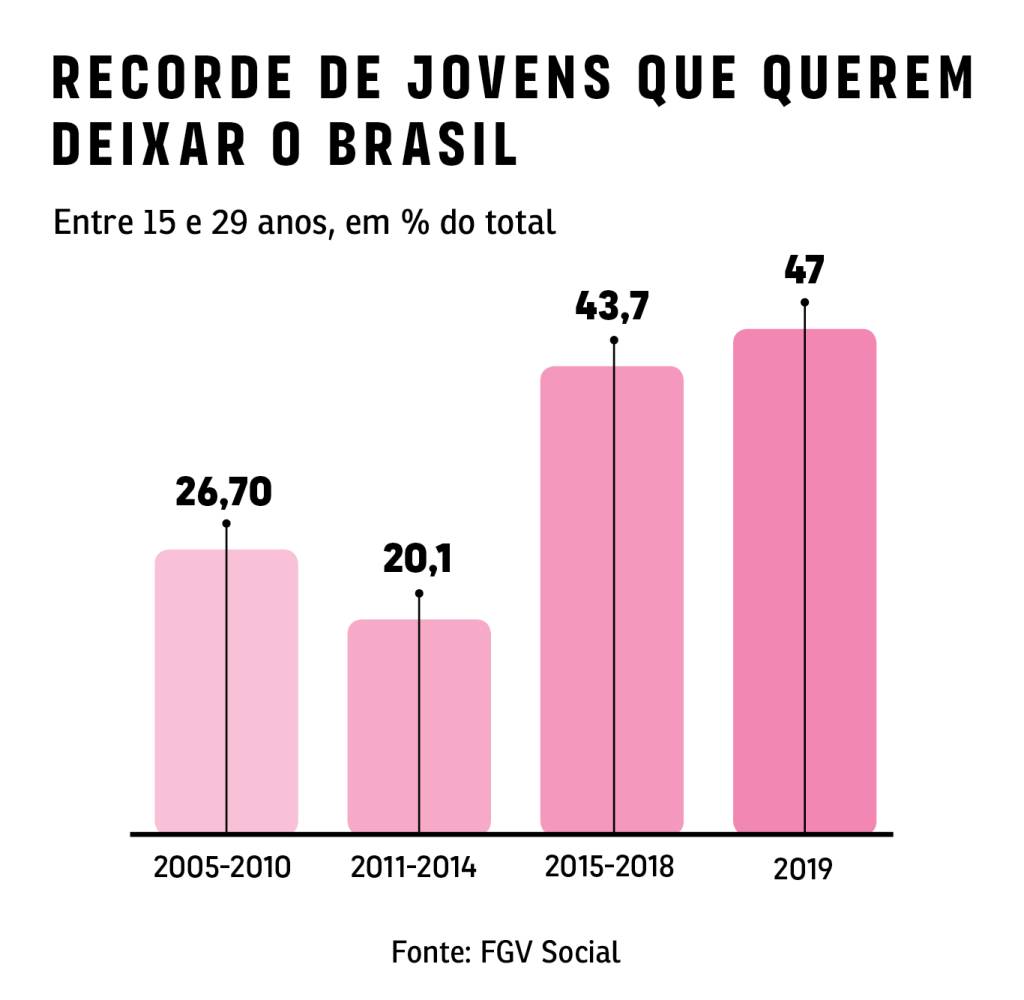

Pior. Quase metade (47%) dos brasileiros entre 15 e 29 anos deixaria o Brasil se pudesse, segundo um levantamento da FGV Social.

Faz sentido. Essa faixa etária é especialmente afetada em períodos em que a economia vacila, como agora. Na pandemia, cerca de um quarto dos nossos jovens passou a se enquadrar na categoria “nem-nem” (nem trabalham, nem estudam) – um recorde histórico. 70% dizem ter dificuldade em encontrar emprego.

Diante disso, sair do Brasil se torna uma alternativa lógica. E agora, além de lidar com o inevitável envelhecimento da população, estamos perdendo jovens para outros países em ritmo acelerado.

Diáspora verde e amarela

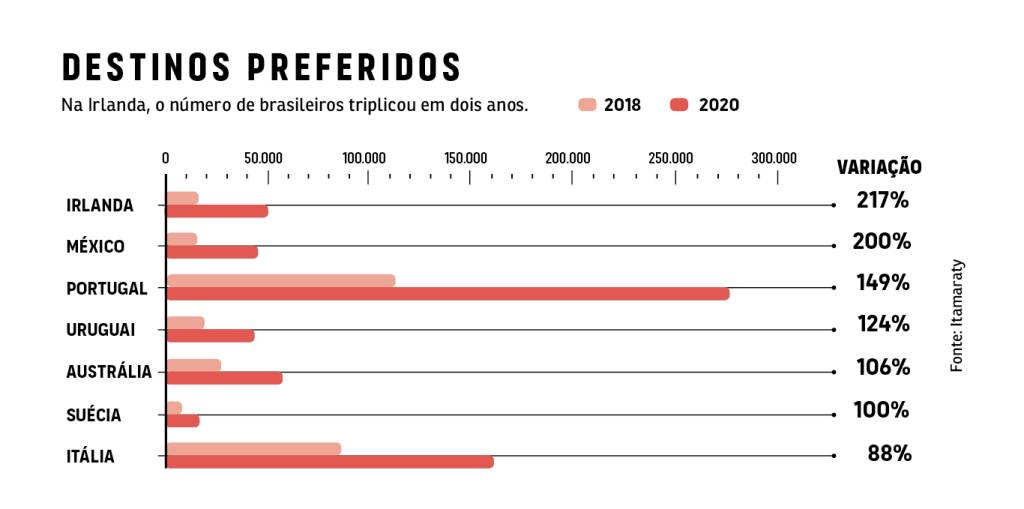

Nunca houve tantos brasileiros morando no exterior. Em 2020 (os dados de 2021 só saem ano que vem), o Itamaraty registrou 4,21 milhões de cidadãos do Brasil vivendo lá fora. É um aumento de 35% em relação a 2010, quando o número era de 3,12 milhões. Só entre 2018 e 2020, o país perdeu 625 mil pessoas para outras nações. É como se toda a população de Cuiabá (MT) tivesse desaparecido.

Esse número esconde ainda dois poréns. O primeiro é que ele é baseado em projeções oficiais das embaixadas do Brasil mundo afora – afinal, o governo não tem um controle direto de todos os que saem do país e não voltam mais. Nisso, especialistas concordam que o dado oficial é subestimado. Não faltam, afinal, brasileiros vivendo irregularmente lá fora, e eles não entram na contabilidade oficial. Estimativas apontam que o número real pode ser 33% maior.

A diáspora brasileira não acontece “só” por conta dos males do país, mas porque existe mais demanda lá fora. Os países desenvolvidos já passaram pelo problema que o Brasil começa a atravessar hoje: suas populações estão envelhecidas e o mercado tem dificuldade de encontrar mão de obra, especialmente em cargos pouco qualificados. Na Alemanha, por exemplo, autoridades do governo calculam que o país precisa de 400 mil imigrantes por ano para preencher o mercado de trabalho, e uma nova lei de migração aprovada em 2020 busca atrair esse pessoal.

A grande vantagem de viver no exterior não é exatamente o salário em moeda forte – você também vai gastar em moeda forte, afinal. A questão é que a desigualdade é menor nos países ricos. Quem ganha um salário mínimo no Brasil mal consegue se alimentar. Mesmo o salário médio daqui (R$ 2.400) é crítico. Lá fora a história é outra.

O caso de Giovanna Alvarez, estudante de cinema de 23 anos que deixou o Brasil em 2019 para um intercâmbio na França, ajuda a ilustrar. Ela conseguiu um estágio na sua área. Seis meses depois, veio uma oportunidade de efetivação. E ela decidiu ficar.

“Fiquei muito em dúvida, mas eu via meus colegas de turma [no Brasil] não conseguindo emprego, ou então tendo que trabalhar em outra área, e isso pesou muito na decisão”, conta. “Aqui, eu ganho praticamente o salário mínimo francês, e ainda assim consigo ter uma vida muito confortável.”

De fato. O salário mínimo na França é de 1.500 euros. Dá R$ 10 mil. O custo de vida por lá é mais ou menos o dobro do daqui, mas compensa com folga. Com a vantagem de viver num país funcional, onde o dinheiro público costuma ser gasto de fato para o bem público.

Os Ímãs

O maior lar de brasileiros vivendo no exterior é, de longe, os Estados Unidos. Lógico: o país concentra 25% do PIB global (o Brasil, para comparar, 1,75%). E onde se produz mais há mais oportunidades. Fim de conversa.

Se a comunidade de brasileiros vivendo nos EUA fosse uma cidade, seria a oitava maior do Brasil, com 1,7 milhão de habitantes – um pouco atrás de Curitiba e à frente do Recife.

Acontece que entrar nos EUA, você sabe, não é fácil – a demanda é alta, e o governo seleciona com rigor quem vai receber o green card. Um dos caminhos para uma mudança sem dor de cabeça é a via empregatícia. Quem trabalha em multinacionais no Brasil frequentemente tem a chance de se mudar para fazer o mesmo trabalho lá fora. E não costuma desperdiçá-la.

Juliano Barreto não desperdiçou: funcionário da Amazon brasileira desde 2014, ele optou por se mudar para Seattle, sede da empresa de Jeff Bezos, em 2017. No caso dele também pesou o fator praticidade. “Eu não tinha um horário comum, nove às cinco. Fazia horários malucos por causa do fuso.” Depois de um ano planejando junto à empresa, a imigração ocorreu.

E o processo trouxe muito mais do que uma rotina racional: “Aqui, não tenho que me preocupar tanto com aumento de preços e custo de vida em geral. Ainda que agora tenha uma preocupação com inflação, é coisa de 5% [enquanto no Brasil está em 10% ao ano]”, diz.

Há ainda os brasileiros que fazem o caminho inverso de seus antepassados – que tinham imigrado para o Brasil nos séculos 19 e 20. Descendentes de japoneses, italianos e alemães têm uma certa facilidade para conseguir cidadania ou visto de permanência nos países de onde vieram seus sobrenomes. Logo, Japão (211 mil), Itália (161 mil) e Alemanha (144 mil) também fazem parte dos destinos top 10.

Os casos fora da curva entre os países com mais brasileiros são Paraguai (240 mil) e Argentina (89 mil), dois países em situação ainda mais precária que a nossa – na Argentina, a inflação é de 40% e o PIB do Paraguai equivale ao da Zona Leste da cidade de São Paulo. Aí, claro, o fator é meramente geográfico, não econômico.

Os novos queridinhos

Há outros países que se destacam nas ondas de migrações mais recentes. É o caso do Canadá, que oferece uma alternativa parecida à do sonho americano, mas com uma diferença crucial: ao contrário do seu vizinho ao Sul, quer atrair imigrantes, não repeli-los. O país sofre há anos com escassez de mão de obra e busca preencher seu mercado com imigrantes. Quase metade dos habitantes de Toronto, a maior cidade da nação, não nasceu no Canadá. Em Vancouver o número também ultrapassa os 40%.

Depois do fechamento das fronteiras para conter a pandemia, a demanda aumentou ainda mais. E o resultado é que o país quer agora admitir 1,2 milhão de novos habitantes vindos de outros países até 2023, o equivalente a 3% de toda a população canadense. E o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau, de viés bem mais progressista do que conservador, deixa claro que a mão de obra estrangeira é parte essencial do plano de recuperação do país para o pós-pandemia.

Fernanda Zamboni faz parte do contingente de 121 mil brasileiros que deixaram o Brasil para desbravar as oportunidades canadenses. Pós-graduada em Odontologia, a dentista começou a planejar sua mudança em 2018 juntamente com o marido. Para bancar a transição, vendeu seu consultório. A família se mudou em meados de 2020 para a província de Colúmbia Britânica, na costa oeste canadense, sem planos exatos de trabalho.

Na busca por emprego, Fernanda acabou contratada como vendedora em uma rede de lojas; além de receber clientes no balcão, também era responsável pela limpeza do local. A troca da carreira de dentista para um emprego menos qualificado não traz nenhum arrependimento: “No Brasil, eu trabalhava 12 horas por dia no consultório. Chegava em casa e minha filha já estava dormindo. Não que não ganhasse bem, mas os custos por trás eram muito altos”.

Depois de quatro meses, ela foi promovida a coordenadora de vendas na loja – e agora não pretende mesmo voltar à profissão de dentista. “Eu trabalho num emprego mais simples, mas sou muito bem reconhecida pelos meus chefes e pelos locais. Tenho qualidade de vida, segurança, a minha filha tem escola de primeiro mundo e sobra dinheiro no final do mês”, diz. No longo prazo, a ideia é abrir o próprio negócio, voltado para prestação de serviços de limpeza para empresas.

Fernanda também produz conteúdo nas redes sociais sobre a vida canadense; um de seus vídeos, narrando como trocou o consultório no Brasil pela limpeza no país ao Norte, viralizou no TikTok e ultrapassou os 4 milhões de visualizações.

Outra queridinha recente dos brasileiros tem sido a Irlanda, a ilha de apenas 5 milhões de habitantes no Mar do Norte. Assim como o Canadá oferece uma alternativa mais imigrante-friendly que os EUA, a Irlanda faz o mesmo papel relativo ao Reino Unido, que nos últimos anos deu uma guinada conservadora em sua política migratória (alô, Brexit). A terra dos leprechauns também tem um custo de vida bem mais baixo que o do vizinho britânico, ainda que ofereça uma qualidade de vida razoável diante da que temos por aqui.

Brasileiros formam uma comunidade relevante em Dublin, onde muitos trabalham com delivery de comida. Nos últimos dois anos, essa comunidade tem ganhado as manchetes da mídia local e internacional ao denunciar casos de xenofobia e ataques físicos – os países desenvolvidos menos ricos, e as regiões menos privilegiadas dentro dessas nações, tendem a ser mais violentas contra imigrantes, já que parte da população os vê como “ladrões de empregos”.

Êxodo de cérebros

Um lado particularmente prejudicial da debandada de brasileiros é a chamada “fuga de cérebros” – a saída de mão de obra extremamente qualificada, em geral cientistas.

Não é incomum que quem queira seguir carreira acadêmica no Brasil ostente um mestrado ou doutorado no exterior. E isso é ótimo. O problema é quando esse pessoal resolve ficar por lá mesmo, o que acaba exportando a elite do nosso conhecimento. A perda de cérebros privilegiados limita drasticamente o potencial de inovação do país.

Não há dados oficiais sobre esse tipo de imigração, já que, em geral, quem segue esse caminho acaba sendo financiado pelos governos ou instituições privadas dos países de destino, e não por órgãos brasileiros, como a Capes ou o CNPq. Mas dá para saber que o Brasil não é nada bom em reter cabeça de obra qualificada: no Índice Global de Competitividade por Talentos de 2020, da Insead, o país ficou na 80ª posição entre os 132 países pesquisados.

Cientistas acabam migrando, principalmente, em busca de financiamento para suas pesquisas – algo cada vez mais difícil no Brasil, com corte atrás de corte na área. É o caso de Natasha Tomm, física formada pela Universidade de Campinas (Unicamp), que concluiu seu doutorado na Universidade da Basileia, na Suíça, no primeiro semestre de 2021 – e pretende ficar por lá mesmo.

A física de 29 anos pesquisa óptica quântica, um campo altamente complexo, que estuda o comportamento dos fótons, as partículas de luz – se você acha isso pouco útil, lembre-se que a internet chega à sua casa na forma de fótons, via fibra óptica. Sem óptica quântica, sem Netflix.

Bom, ela conta que a ideia de sair do Brasil começou ainda na graduação, quando fez um intercâmbio na Alemanha pelo extinto programa Ciência sem Fronteiras. A área de estudo escolhida deu ainda mais certeza à decisão: pesquisar física quântica envolve equipamentos caros, o que demanda financiamentos polpudos. Não à toa acabou na Suíça, que lidera o ranking de retenção de talentos da Insead (o governo suíço pagou inteiramente seu doutorado).

“Se eu continuasse no Brasil para fazer mestrado e doutorado, provavelmente teria que ser sustentada pelo meu pai”, diz. “E, mesmo depois, não teria muita perspectiva. Ou eu trabalharia em banco e desperdiçaria todo meu conhecimento [em física], ou tentaria carreira acadêmica e passaria a vida sofrendo para conseguir dinheiro para pesquisa.”

Para o longo prazo, uma das ideias da pesquisadora é abrir uma startup para comercializar o seu objeto de estudo do doutorado – uma espécie de gerador de feixes de fótons que pode ter aplicações na indústria, na computação e na medicina. E o mais provável, claro, é que essa futura empresa não será brasileira. O talento da eventual fundadora a gente já perdeu.